En busca del rostro perdido

(La otredad del otro México) Ponente: Ignacio Herrán de Rosas

A lo largo de la historia reciente ha aparecido una y otra vez el tema de los dos Méxicos, el desarrollado y el subdesarrollado. Es, sin lugar a duda, el tema central de nuestra historia moderna, el problema de cuya solución depende nuestra existencia misma como pueblo.

Por ejemplo, entre los índices de desarrollo figuran el maíz y el trigo, el comer pan de trigo es uno de los claros signos de que se está más allá de la línea que separa al subdesarrollado del desarrollo, en tanto que comer tortilla de maíz señala que se está más acá.

Dos razones se alegan para justificar la inclusión del trigo como uno de los índices del desarrollo: sus mayores virtudes nutritivas y ser un producto cuyo consumo revela que se ha dado un salto de la sociedad tradicional a la moderna.

Es un criterio que condena a la eternidad al Japón, ya que el arroz es menos nutritivo que el trigo y no menos “tradicional” que el maíz. Por lo demás, el trigo tampoco es “moderno”, de modo que nada lo distingue del arroz y del maíz, excepto el de pertenecer a otra tradición cultural, la de occidente (¡aunque el chapati hindú está hecho de trigo!)

En verdad, lo que se quiere indicar es que en todo, inclusive en materia de alimentación y cocina, la civilización occidental es “superior” a las “otras” y que, dentro de ella, la más perfecta es la rama norteamericana.

Otro de los índices del subdesarrollo, según nuestras estadísticas, es el uso del guarache. Si se piensa en términos de comodidad y estética, en nuestro clima el guarache resulta superior al zapato; lo que ocurre es que, dentro del contexto de nuestra sociedad, maíz y sandalias son rasgos característicos del Otro México.

La porción desarrollada de México impone su modelo a la otra mitad, sin advertir que ese modelo no corresponde a nuestra verdadera realidad histórica, mental y cultural sino que es una mera copia (y copia degradada) del arquetipo norteamericano.

De nuevo: no hemos sido capaces de crear modelos de desarrollo viables que correspondan a lo que somos. El desarrollo ha sido, hasta ahora, lo contrario de lo que significa esa palabra: extender lo que está arrollado, desplegarse, crecer libre y armoniosamente.

El desarrollo ha sido una verdadera camisa de fuerza. Una falsa liberación: si ha abolido muchas de las antiguas e insensatas prohibiciones, en cambio nos agobia con exigencias no menos terribles y onerosas. Cierto es que, cuando llegó el progreso a la moderna, nuestra casa, hecha con los despojos del mundo precolombino y las viejas piedras de la civilización hispano-católica, se nos desmoronaba; la que hemos construido en su lugar, aparte de albergar a una minoría de mexicanos, ha sido deshabitada por el espíritu. Pero el espíritu no se ha ido: se ha ocultado.

Para algunos antropólogos –cuando se refieren al México subdesarrollado- usan una expresión reveladora “la otra cultura de la pobreza”. La designación no es inexacta sino insuficiente: el otro México si es pobre y miserable, es además, efectivamente, “otro”.

Esa “otredad” escapa a las nociones de pobreza y de riqueza, desarrollo o atraso: el otro México, el sumergido, oprimido y reprimido, reaparece en el México moderno, cuando hablamos a solas, hablamos con él; cuando hablamos con él, hablamos con nosotros mismos.

La división de México en dos Méxicos es, científica y corresponde a la realidad económica y social de nuestro país. Es posible que la expresión “el otro México” carezca de precisión, pero la verdad es que no he encontrado ninguna más a propósito. Con ella pretendo designar a esa realidad gaseosa que forman las creencias, fragmentos de creencias, imágenes y conceptos que la historia deposita en el subsuelo de la mente social, esa cueva o sótano en continua somnolencia y, asimismo, en perpetua fermentación: me refiero a los paradigmas de nuestro tiempo.

Cada pueblo sostiene un diálogo con un interlocutor invisible que es, simultáneamente el mismo y el otro, su doble. La otredad nos constituye.

Esas realidades que llamamos culturas y civilizaciones, son elusivas; no es que México escape a las definiciones, somos nosotros mismos los que nos escapamos cada vez que intentamos definirnos.

El carácter de México, como el de cualquier otro pueblo, es una ilusión, una máscara; al mismo tiempo, es un rostro real, verdadero; nunca es el mismo y siempre es el mismo. Es una contradicción perpetua: cada vez que afirmamos una parte de nosotros mismos, negamos otra.

Lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 fue, simultáneamente, la negación de aquello que hemos querido ser desde la Revolución y la afirmación de aquello que somos desde la conquista. Puede decirse que fue la aparición del otro México o, más exactamente, de uno de sus aspectos más virulentos; el otro México no está afuera sino en nosotros, no podríamos extirparlo sin mutilarnos. Es un México que si sabemos nombrarlo y reconocerlo, acabaremos un día por transfigurarlo, dejará de ser ese fantasma que se desliza en la realidad y la convierte en pesadilla de sangre. Doble realidad del 2 de octubre de 1968: ser un hecho histórico y ser, a un mismo tiempo, una representación simbólica de nuestra historia subterránea o invisible.

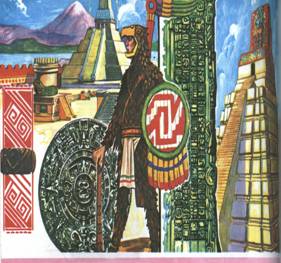

Vivir la historia como un rito es nuestra manera de asimilarla, un acto ritual, un sacrificio; si para los españoles la conquista fue una hazaña, para nuestros ancestros mesoamericanos fue un ritual, la representación humana de una catástrofe cósmica.

Entre estos dos extremos, la hazaña y el rito , han oscilado siempre la sensibilidad y la imaginación de los mexicanos. La dualidad no es algo pegado, postizo o exterior; es nuestra realidad constitutiva: sin otredad no haya unidad. La otredad es la manifestación de la unidad, la manera en que esta se despliega. La otredad es una proyección de la unidad: la sombra con quien peleamos en nuestras pesadillas; y a la inversa, la unidad es un momento de la otredad: ese momento en que nos sabemos un cuerpo sin sombra –o una sombra sin cuerpo. Ni dentro ni afuera, ni antes ni después, el pasado reaparece porque es un presente oculto. Hablo del verdadero pasado, que no es lo mismo que “lo que pasó”: las fechas, los personajes y todo eso que llamamos historia. Todas las historias de todos los pueblos son simbólicas; quiero decir: la historia y sus acontecimientos y protagonistas aluden a otra historia oculta, son la manifestación visible de una realidad escondida. Por eso nos preguntamos ¿qué significaron realmente las Cruzadas, el descubrimiento de América, el saqueo de Bagdad, el terror Jacobino, la Guerra de Secesión norteamericana?

Vivimos la historia como si fuese una representación de enmascarados que trazan sobre el tablado figuras enigmáticas; nadie conoce el desenlace final de la historia porque su fin es también el fin del hombre.

Entre vivir la historia e interpretarla se pasan nuestras vidas. Alo interpretarla, la vivimos: hacemos historia; al vivirla, la interpretamos: cada uno de nuestros actos es un signo.

Octavio Paz y Enrique Krauze coinciden al señalar que, en la búsqueda de nuestro rostro definitivo hemos tenido que sufrir y padecer cierto traumatismo histórico que corre desde la Conquista, atraviesa la Independencia y la Revolución y arriba tristemente un 2 de octubre de 1968; para Paz, “la historia que vivimos es una escritura”. Lo que sigue es una tentativa por traducir ese dos de octubre en los términos de lo que creemos que es la verdadera aunque invisible, historia de México.

Esa tarde la historia visible desplegó, a la manera de un viejo códice precolombino, nuestra otra historia, la invisible. La visión fue sobrecogedora porque los símbolos esta vez se volvieron transparentes.

|

![]()